数学のいずみ 収録レポート ②

数学のいずみ 収録レポート ②

「数学のいずみ」に収められているレポートを紹介します。収録されているレポートは7月末現在(Ver.19)のものです。また,レポートはネット上での公開日時の新しい順に並べてあります。(Versionの日時がレポートの発表された,またはバージョンアップされた日付になります。)

●実践記録・レポート他

- 数学教育現場における基礎研究について

@Author Korenori.Oguri @Version 1.00;20.Jun.1998

北海道大学科学教育研究室での研究を通しての報告書。社会人としての再教育を,入室から今日に至るまでの経緯を交えながら考える。

- 数学教育とネットワーク型教材データベース

~数学教育研究とネットワーク型教材データベース

@Author Mituru.Sugawara , Masasi.Sanae , Fuminori.Nakamura , Hirosi.Ohyama

@Version 1.00;20.Jul.1998

数実研のこれまでの活動とネットワーク上での公開までを,実例をもとに紹介。日数教山口大会の発表レポート。

- 新教育課程数学教育実践のメモリーから

@Author Giichiro.Kakuta @Version 1.00;20.Jun.1998

新教育課程での3年間を通した実践記録。新課程を様々な角度から検証。

- もう一歩,生徒へのアプローチを深めて

@Author Yosihiro.Ohkouti @Version 1.00;20.Jun.1998

「生徒にデータを返す方法とその実践」の続編。実際に授業で用いたプリント(一太郎Ver5.0で作成)をダウンロードできます。

- 【演習】関数グラフ表示ソフト「GRAPES」

@Author Masasi.Sanae @Version 1.00;25.Jun.1998

手軽にグラフが描ける。しかし,機能が豊富。そんなフリーソフト「GRAPES」の数実研で演習テキスト。

- 2次関数の導入部分におけるコンピュータの活用

@Author Masasi.Sanae @Version 1.00;20.Jun.1998

2次関数の導入部分におけるコンピュータを活用した授業の実践例。関数グラフ表示ソフト「GRAPES」を用いた実習形式の授業と提示型の授業を報告。

- 数Ⅰ関数における提示用教材・基本例

@Author Masasi.Sanae @Version 1.00;1.May.1998

数学Ⅰにおける関数分野において、コンピュータを用いた提示用教材の最も基本的な使用例を考えます。

- 複素数変面のちょっとした小手業

@Author Fuminori.Nakamura @Version 1.00;10.Mar.1998

複素数計算における効率的な式の整理法,複素平面上における大局的図形概念のイメージ法など,日常の授業における指導法を少し。

- 生徒にデータを返す方法とその実践

~自己学習力を高めるための取り組み~

@Author Yosihiro.Ohkouti @Version 1.00;7.Feb.1998

数学が「役に立つ」「必要である」という意識を持たせたい。日常的にデータを生徒に返却する方法を工夫することによって、自己学習力を高めようとした実践報告。

- ベクトルをいかに考えるか

@Author Michihiro.Takahasi @Version 1.00;7.Feb.1998

普段の授業の中から、ベクトルに関する指導法を考える。

- 【演習】高校数学支援ツール「関数グラフ表示ソフト」

@Author Mitsuru.Sugawara @Version 1.10;10.Feb.1998

手軽に関数のグラフが作成できる、関数グラフ支援ソフト「Function View」。数実研で用いたテキストを紹介。著作権者の和田先生の御好意により、「FunctionView Ver3.22」をダウンロードすることができます。

- 10進BASICで描くグラフィックス

@Author Masasi.Sanae @Version 1.10;19.Dec.1997

10進BASICを用いた情報教育の実践報告。絵定義を用いた図形の変換など手軽にできるところが魅力。実践後の生徒の感想、先生の感想を追加。

- 数学史を数学教育に活用する視点

@Author Tatuo.Kumada @Version 1.00;6.Dec.1997

次期学習指導要領で新設予定の「数学史」。その意義と観点を考える。

- Find Out

~課題解決能力の向上と論理的思考力を育てるための試み

@Author Tutomu.Fukikosi @Version 1.00;18.Sep.1997

示された誤答例の中からその個所を見つけ出すことにより、課題解決能力の向上と論理的思考力を育てる。

- 数学物語on二次不等式

~論理的思考力・想像力を育てるための試み

@Author Tutomu.Fukikosi @Version 1.00;18.Sep.1997

数学に作文指導を取り入れることにより、想像力・表現力・思考力の育成をめざす。

- 分数関数(双曲線)の逆関数の求め方

~グラフの性質を意識させた学習指導例~

@Author Fuminori.Nakamura @Version 1.00;1.Nov.1997

分数関数の一般型から標準形への変換を単なる変形ではなく、グラフの性質を意識させた指導を通して定着させる。

- まずはものまねから始めよう!!

@Author Yosihiro.Ohkouti @Version 1.00;18.Oct.1997

模造紙を使った手作り教材で、関数の最大・最小の問題を指導。

- 面積と積分・落下運動と微分

@Author Hideo.Ujiie @Version 1.00;28.Sep.1996

「たちあわせ」を使った面積の出し方や、落下運動と結び付けた微分の指導を実践をもとに発表。

- 私にとっての数学

~ネット上での質問に答えて

@Author Hiroyuki.Yajima @Version 1.00;13.Oct.1997

これまでの数学との関わり方を振り返りながら、「複素数の指導法」を考える。

- Drポアロの挑戦

~数学と教育学の対話

@Author Fuminori.Nakamura @Version 1.00;6.Oct.1997

教育ってなに? 数学ってなに? 日常の中から育まれる教育観を文学部出身の筆者が柔らかく問いかける。

- 指数現象のメガネとしての対数の指導

@Author Hideo.Ujiie @Version 1.00;28.Sep.1997

予想しにくい指数変化を「指数現象を見るための便利なメガネ」対数を通して、理解しやすい比例の世界へと導く。

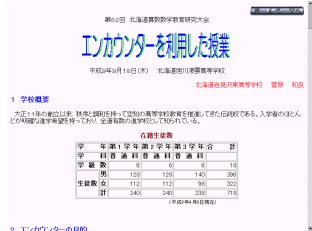

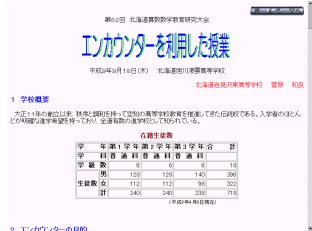

- エンカウンターを利用した授業

@Author Kazuyosi.Sugawara @Version 1.00;28.Sep.1997

生徒同士が互いに教育しあう、そんな授業形態を授業実践の中から探っていく。

- メーリングリスト「mathedu」 その実例から

@Author Masasi.Sanae @Version 1.10;30.Sep.1997

「2円の交点の通る直線問題」をメーリングリスト「mathedu」の中の具体的やり取りの中から紹介する。

- 古くて新しい教材研究の一例

― これまでの活動とその方向性を探る ―

@Author Mitsuru.Sugawara @Version 1.00;28.Sep.1997

数実研のこれまでの活動を振り返り、これからの研究会としてのあり方を考える。

- ネットワーク型教材データベース 数学のいずみ

@Author Masasi.Sanae @Version 1.00;18.Sep.1997

ホームページ「数学のいずみ」の目的と内容を、公開にいたる経過をまじえながら述べて行く。

- イメージを大切に

~講習後の生徒との対話より~

@Author Mituru.Sugawara @Version 1.00;4.Aug.1997

漸化式における特性解の指導を、イメージを大切にした方法で実践。

- 平方完成試行錯誤的指導

~譲れないものを譲らないために

@Author Fuminori.Nakamura @Version 1.00:21.June.1997

2次関数における平方完成の指導法をいろいろな観点から試みる。

- Encarta97の利用法を手探りする

@Author Kenniti.Miura @Version 1.00:21.June.1997

教材検索ソフト「Encarat97」を使ってみての感想と問題点。

- 複素数の極形式の導入について

@Author Sadato.Shimizu @Version 1.00:21.June.1997

複素数の積によって描かれるうずまき線を基に、極形式の学習へと発展させる。

- 数学Aにおける「コンピュータの基礎」

@Author Masasi.Sanae @Version 1.00:16.July.1997

新課程に盛り込まれた「コンピュータの基礎」。それを実践しながら、問題点を探る。

- 新しい学力感と学習カウンセリング

@Author Yukio.Tanikawa @Version 1.00;1.Feb.1997

新しい学力感と学習カウンセリングについて、長年第一線で活躍してきた谷川先生の講演会をもとに編集。

- インターネット・イントラネット環境の整備

@Author Kikuo.Ogiwara @Version 1.00;17.Mar.1997

インターネット・イントラネット環境の整備ついて、その具体的な方法の開発を考える。

- どこが便利なの?

~極形式の有用性をめぐって生徒と考えたこと~

@Author Hiroyuki.Yajima @Version 1.00;1.Feb.1997

複素平面における極形式の有効性をプログラムを通して生徒とともに考える。

- メールで感想を送ろう

~イントラネット 最初の一歩から~

@Author Masasi.Sanae @Version 1.00;1.Mar.1997

生徒に「自分だけのホームページ」を作成させて、その感想をメールで送ってもらおう。

- 思考する力=数学する力

~サッカーロボット制作を通して生徒が得たもの~

@Author Hiroyuki.Yajima @Version 1.00;1.Feb.1997

室蘭工業大学における「サッカーロボットコンテスト」への生徒参加を通して。

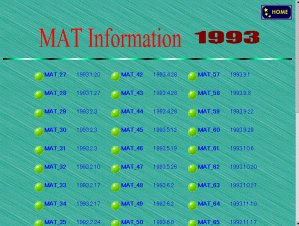

- MAT Information 1993

@Author Yosihiro.Ohkouti @Version 1.00;28.Feb.1995

好評の数学通信「MAT Information」の1993年度版。

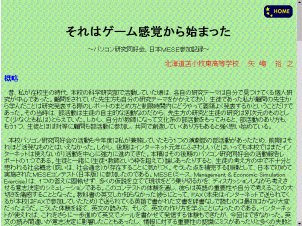

- それはゲーム感覚から始まった

~パソコン研究同好会、日本MESE参加記録~

@Author Hiroyuki.Yajima @Version 1.00;1.Feb.1997

日本MESEに参加してみての記録集。

- MAT Information

@Author Yosihiro.Ohkouti @Version 1.00;28.Feb.1995

様々な話題を集めた数学通信。週1回定期発行。

- 社会的分散認知としての学習活動

@Author Minoru.Okumura @Version 1.00;20.Sep.1996

認知科学的な発想を教育に取り入れ、現在の教育を考える。

- インターネットは数学教育を変えるか

-自律的蓄積型データベースMathOn-line-

@Author Minoru.Okumura @Version 1.00;11.Jan.1996

誰でもがワイワイと数学を楽しめる、そんなホームページ、「Math On line」。

- 学校の枠を取り払った広域学習環境の構築

-高校教育における生徒の自律的意見交換-

@Author Minoru.Okumura @Version 1.00;1.Dec.1996

旭川陵雲高校における100校プロジェクトへの取り組みを紹介。

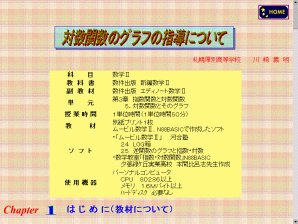

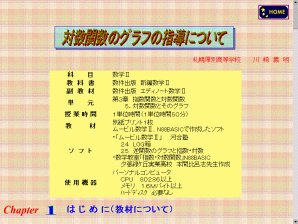

- 対数関数のグラフの指導について

@Author Yosiaki.Kawasaki @Version 1.00;30.Dec.1996

「Movil」を用いた授業実践記録。

- CAI実施への取り組み

-数学Ⅰ:2次関数のグラフの指導-

@Author Yosiaki.Kawasaki @Version 1.00;20.Feb.1996

学習指導案をもとにしたコンピュータ使った授業の実践記録。実践後の評価の重要性も指摘。

- 新教育課程の実践から

@Author Mitihiro.Takahasi @Version 1.00;19.Oct.1996

新教育課程のもとでの感想を実践を交えていくつか紹介。

- 3分間HTML作成記

~ブラウザを利用した数学教材の提示について

@Author Hiroyuki.Yajima @Version 1.00;19.Oct.1996

簡単にできるHTMLファイルの作成日記。

- インターネット研修体験記

~「ホームページはホントに簡単だった」の巻

@Author Hiroyuki.Yajima @Version 1.00;19.Oct.1996

室蘭工大でのインターネット研修講座のまとめから。

- Experimental Mathematics On Net

@Author Masasi.Sanae @Version 1.00;28.Oct.1996

インターネット上におけるシミュレーション型教材の展開例を、サンプルを基に紹介します。

- 数学教育とコンピュータ

@Author Masasi.Sanae @Version 1.00;28.Sep.1995

現場における情報教育の問題点を基に、これからの方向性を探ります。

- 「軌跡」分野における授業展開の一例

― 対象を明確にするために ―

@Author Mituru.Sugawara @Version 1.00;28.Aug.1995

Visual Basicで作成した軌跡分野における教材の実践例。